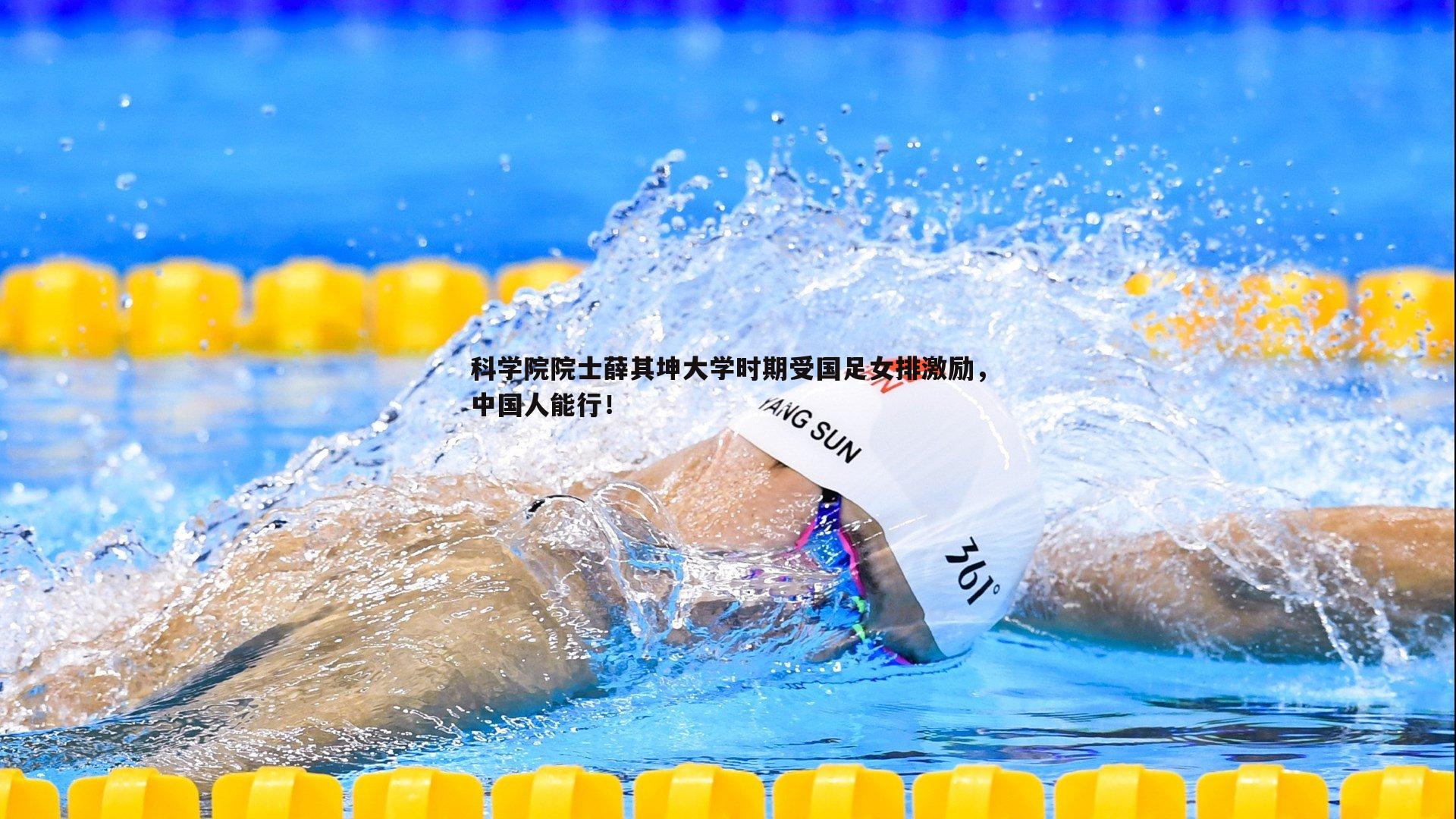

1980年代初期,中国体育的两大集体——中国国家足球队和中国国家女子排球队,以截然不同的方式点燃了整个民族的激情,一支用顽强的拼搏精神赢得尊重,另一支则以辉煌的胜利征服世界,在那个物质与精神同样渴望振奋的年代,它们不仅改写了中国体育的历史,更成为无数年轻人人生路上的精神灯塔。

已成为国际知名物理学家、中国科学院院士的薛其坤,在多次公开回忆中提及,正是当年中国男足的顽强拼搏和中国女排的辉煌胜利,在他最关键的大学成长阶段注入了强大的精神动力,让他坚信“中国人能行”!这段体育激励科学攀登的佳话,背后是一个时代的精神印记。

一个时代的激情:体育如何点燃民族希望

上世纪70年代末至80年代初,中国刚刚走出封闭,百废待兴,体育,成为国人重新认识世界、世界重新认识中国的重要窗口,1981年,中国男足在世界杯亚太区预选赛中顽强出击,虽然最终功败垂成,但容志行、古广明等一代国脚所展现出的敢打敢拼、永不放弃的作风,彻底改变了中国足球的旧有形象,他们用场上的每一次奔跑、每一次拼抢,诠释了何为“志行风格”,那种虽败犹荣的骨气,让无数国人为之动容。

几乎在同一时期,中国女排的姑娘们开启了横扫世界排坛的辉煌历程,1981年,袁伟民率领的中国女排在第三届世界杯上以七战全胜的姿态,为中国集体项目夺得首个世界冠军,随后,“五连冠”的霸业成就了一段传奇。“女排精神”从此成为一个专有名词,它意味着团结奋斗、顽强拼搏、永不言败、勇攀高峰。

一胜一负,两种结果,同样的震撼,国足在挫折中展现的坚韧,女排于巅峰中传递的自信,共同构筑了那个时代最强劲的脉搏,它们向世界宣告:中国人,能行!

青春岁月:薛其坤与他的大学时代

就在这股体育热潮席卷全国之时,年轻的薛其坤正在山东大学攻读物理学,与同时代许多青年一样,他满怀求知欲和报国志,但也面临着学业上的巨大挑战和未来道路的迷茫,物理学深奥抽象,实验重复枯燥,未来的科学之路道阻且长。

在课余之外,他和同学们围聚在收音机和黑白电视机前,密切关注着国足和女排的每一场重大比赛,国足队员在比分落后时仍每球必争的场面,女排姑娘在逆境中一次次鱼跃救球、奋力扣杀的身影,都深深烙印在他的脑海里。

薛其坤后来回忆道,运动员们那种“毫无保留的拼搏”、“永远争取胜利”的信念,给了他极大的心灵震撼,他从体育健儿身上看到了一种超越自我、追求卓越的精神力量,这种力量告诉他,无论是在球场上还是在实验室里,中国人都有能力达到世界顶尖水平,科学研究的道路如同体育竞赛,需要同样的坚持、同样的专注、同样的必胜信念。

从体育精神到科学攀登:一种信念的传承

大学毕业后,薛其坤先后在中国科学院物理研究所、日本东北大学、美国北卡州立大学等地深造和工作,最终回到清华大学从事凝聚态物理研究,他的科研之路并非一帆风顺,曾经历过多次失败与挫折。

但每当面临困难时,他总会想起当年国足和女排带来的精神激励,那种“明知可能失败仍全力以赴”的勇气,那种“即使领先也不松懈”的严谨,成为他科研工作中的精神支柱。

经过数十年如一日的坚持,薛其坤带领团队在量子反常霍尔效应的实验中取得重大突破,被学术界誉为“诺贝尔奖级别”的发现,2016年,他获得首届未来科学大奖物质科学奖;2020年,获得菲列兹·伦敦奖;2023年担任南方科技大学校长;2024年获得国家最高科学技术奖。

站在科学巅峰回望来路,薛其坤始终没有忘记体育精神在他成长过程中的关键作用,他多次在公开场合表示,体育培养的不仅仅是健康的体魄,更是一种永不服输的精神品质,这种品质对科研工作者来说至关重要——因为科学研究往往是99次的失败才能换来1次的成功。

跨越时代的精神共鸣

薛其坤院士的经历并非个例,那个时代的许多科技工作者、企业家、艺术家都曾从体育精神中汲取过营养,中国乒乓球队的长盛不衰、中国体操队的精益求精、中国跳水队的完美追求...这些体育团队展现的精神风貌,成为改革开放初期中国社会最需要的精神钙质。

即使在今天,这种跨越领域的精神共鸣依然具有强烈的现实意义,当中国女足在2022年亚洲杯上演惊天逆转,当中国滑雪运动员在冬奥会上实现突破,当中国田径选手不断刷新纪录——体育依然在持续为整个民族提供着精神动力。

体育与科学,看似分属两个完全不同的领域,却共享着同样的精神内核:追求真理、尊重规律、不断突破自我、永远面向未来,正是这种共通性,让一场体育比赛的胜利能够转化为实验室里的坚持,让一次击掌相庆能够激荡出科学发现的火花。

薛其坤院士的故事告诉我们,精神的力量可以跨越时空、跨越领域,成为一种文明的传承,当年轻一代为今日中国体育健儿的精彩表现欢呼时,他们也在不知不觉中承接了一种宝贵的精神传统——那种坚信“中国人能行”的自信与豪迈。

这种自信,源于赛场上运动员的每一次拼搏,源于实验室里科研人员的每一次尝试,源于每一个普通人在自己岗位上的每一次坚持,正是这些看似微小的个体努力,汇聚成了国家前进的磅礴力量,书写着中华民族复兴的时代篇章。

发布评论